Il est grand temps en effet que les Africains

songent à s’épanouir des tutelles infantilisantes qui ont longtemps maintenu le

continent dans la position d’appendice du monde. La prise de conscience de la

nocivité des influences extérieures est une étape importante vers l’affirmation

de soi. Mais le fait est que cette prise de conscience ne date pas

d’aujourd’hui. Elle a été le levain de la mobilisation pour l’indépendance.

Les

mouvements de libération ont largement surfé sur l’aspiration des peuples à

disposer d’eux-mêmes. À l’époque, la présence envahissante et humiliante des

colonisateurs était facile à stigmatiser par les indépendantistes comme étant

un frein au droit de l’homme noir à l’autodétermination. La culture des

ressentiments contre les colonisateurs a favorisé le soulèvement des masses.

Les indépendances ont été acquises, pour la

plupart, dans une ferveur militante. Dans l’euphorie de la liberté retrouvée,

peu de libérateurs se sont mués en bâtisseurs d’État authentiquement africains.

Les nouveaux dirigeants ont tout simplement pris la place des colons,

s’arrogeant les privilèges et oubliant de créer les conditions d’une vie

meilleure pour les populations. Contre lesquelles les brimades ont continué ;

les vexations et les humiliations n’ont pas disparu.

La suite des événements va démontrer que les

colonisateurs s’étaient bien préparés à la décolonisation. En lieu et place

d’une présence pesante, ils ont imaginé un autre système de domination plus

subtile. Les mécanismes de gouvernance de la communauté internationale sont à

leur avantage. Les règles du commerce international aussi.

Des médias puissants

moulinent l’information dans le sens de leurs intérêts. La presse fait passer

leurs agissements les plus injustes et les plus criminels comme étant conformes

à l’ordre normal des choses. Le modèle occidental est présenté comme étant le

meilleur. Et on tente de l’ériger en modèle universel.

Aujourd’hui, le nouveau mouvement

panafricaniste est vent debout contre la domination étrangère. Réussira-t-il là

où ont échoué les mouvements des années d’indépendance ? C’est-à-dire

obtenir la libération véritable de l’Afrique. C’est possible à condition de

tirer les leçons du passé.

Si les perspectives sont moins évidentes, la

source de la fronde anti-domination étrangère est connue. Le vent de la révolte

s’est levé et s’est renforcé dans les savanes maliennes avant de souffler comme

l’harmattan vers les autres pays du Sahel. Cette nouvelle fronde est une

manifestation de la crise politique et sécuritaire qui sévit dans notre pays

depuis plus d’une décennie. Il traduit l’exaspération des Maliens devant les

différentes solutions inopérantes proposées par la communauté internationale.

L’Accord pour la paix et la réconciliation, qui est la charpente du processus

de paix, est perçue par nombre de nos compatriotes comme portant atteinte à

l’unité nationale. Il met sur un pied d’égalité l’État malien et des mouvements

armés indépendantistes dont les accointances avec les terroristes islamistes

sont un secret de polichinelle. Cette dérive était prévisible au regard du

contexte des négociations.

L’armée nationale venait d’échouer dans sa tentative

de prendre Kidal par la force. Le gouvernement a donc négocié dans une position

de faiblesse et presque le couteau sous la gorge.

Il est devenu plus clair par la suite que

l’Accord pour la paix et la réconciliation était utilisé comme un instrument de

la politique française consistant à faire perdurer la crise avec le soutien à

certains groupes armés. La manifestation de cette politique était

l’interdiction de la présence des forces de défense et de sécurité dans les

zones considérées comme des bastions des indépendantistes.

La prétendue menace

des massacres contre les populations civiles a servi de prétexte pour tenir une

partie du territoire national hors du contrôle de l’armée nationale. Et la

volonté ubuesque des Français de faire la distinction entre les indépendantistes

et les islamistes a permis aux seconds de s’organiser et d’étendre leur réseau

terroriste.

L’État malien a fini par se rendre compte que son partenaire stratégique

lui plantait le couteau dans le dos par des accointances avec les groupes

terroristes qu’il prétendait combattre. La demande du Mali pour présenter

devant le Conseil de sécurité de l’Onu les preuves de cette traitrise de

l’ancienne puissance coloniale reste lettre morte.

Les groupes terroristes ont largement bénéficié

du traitement de l’information par les médias français. Les actions de l’armée

malienne sont présentées systématiquement comme étant des opérations punitives

contre les civils. Le jeu trouble est accrédité par les allégations des ONG,

reprises abondamment par les médias sans aucune distance.

Les questions des

droits de l’Homme sont devenues centrales dans le travail de la Minusma. Une

bonne façon de clouer au pilori l’État malien à chaque réunion du Conseil de sécurité

pour le renouvellement du mandat de la Mission onusienne. Les remarques et les

complaintes des Maliens sont superbement ignorées quant à la façon dont est menée

l’intervention de la communauté internationale. Le mépris est patent. Et

l’humiliation insupportable.

Tant de manques de considération ont fait le

lit des frustrations. Des frustrations auxquelles les autorités de la

Transition ont su répondre avec un discours politique qui fait la part belle à

l’honneur et à la dignité du peuple malien. La flamme de la ferveur patriotique

est maintenue par la volonté de retrouver une estime et une considération que

l’on estime perdues du fait des agissements de certains partenaires étrangers.

Rien d’étonnant que les Maliens acceptent de rester stoïques malgré les

difficultés. Il appartient aux autorités de profiter de cet état de grâce pour

construire un État solide, capable de sécuriser le territoire national. Les équipements

acquis au profit de l’armée sont la preuve que le pouvoir est en train de

consolider la colonne vertébrale de l’État.

Combler le vide sécuritaire créé par le départ des troupes étrangères (Barkhane et Minusma) est un test de crédibilité. Voilà pourquoi les autorités maliennes ont fait en sorte que les FAMa occupent le terrain au fur et à mesure de l’avancée du processus de rétrocession des camps de la Minusma.

Des groupes armés, bien que signataires de

l’Accord, affichent leur volonté d’empêcher l’armée régulière de prendre

possession de certains camps.

En dépit de leur adhésion au processus de paix,

les groupes signataires cohabitent avec les terroristes dans ces zones où ils

soumettent les populations à un racket lucratif.

Par exemple à Ber, selon nos

sources, les divers groupes armés récoltaient des centaines de millions de Fcfa

par mois en prélevant des taxes sur le trafic des marchandises et en encaissant

les frais de traversée du Bac. On comprend dès lors, les cris d’orfraie dans

les médias et les tentatives armées de s’opposer à l’installation des FAMa.

Leurs agissements sont contraires à l’unité nationale et nuisibles au bien-être

des populations pour lesquelles ils prétendent se battre mais qu’ils tenter

d’affamer en organisant des blocus.

Malgré tout, le gouvernement reste attaché au

processus de paix. Sa position a été réitérée par un communiqué publié hier par

le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé

de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Le colonel-major Ismaël Wagué

appelle les «frères des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation

à revenir à la table de négociations dans le processus de paix en vue de

surmonter les défis actuels par la voie du dialogue». Le ministre Wagué ajoute

que «le gouvernement reste attaché à l’Accord pour la paix et la réconciliation

au Mali ainsi qu’à l’Accord de cessez-le-feu du 24 mai 2014».

L’attachement au processus de paix n’enlève rien à l’obligation de l’État souverain du Mali d’affirmer son autorité. Les récentes livraisons de vivres à Kidal, Tombouctou, Taoudéni font partie de l’action globale allant dans ce sens. C’est un gage de sa crédibilité.

Brehima TOURE

Dans le cadre de la sécurisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) mènent actuellement des opérations de contrôle de zone de grande envergure dans le secteur ouest de la localité de Léré, Région de Tombouctou..

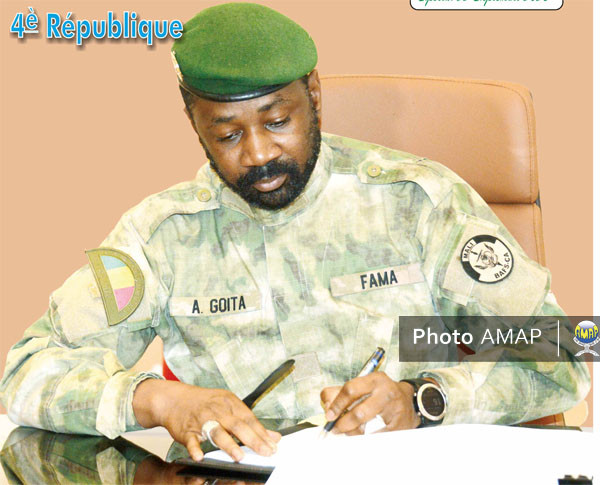

Ce geste du Général d’armée Assimi Goïta s’inscrit dans le cadre du Ramadan 2026 qui va bientôt débuter.

A l’instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la Journée internationale du 6 février «Tolérance zéro» aux mutilations génitales féminines (MGF)/excision sous le thème : «Rôles et responsabilités des autorités et légitimités traditionnelles du Mali face aux enj.

Le secrétaire général (sortant) de la Fédération nationale des mines et de l’Énergie du Mali (FENAME), Moussa Coulibaly , a été reconduit à son poste pour un mandat de cinq ans. Il dirige un bureau de 36 membres, en plus des 7 membres de la Commission de vérification..

Le verdict tant attendu dans le procès dit «Paramount-Embraer» n’a finalement pas été rendu, le vendredi dernier, comme annoncé. Lors de cette séance, la Chambre criminelle spécialisée en matière économique et financière du Pôle national économique et financier a décidé de rabattre.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a procédé, samedi dernier sur la colline de Badalabougou, au lancement de la première phase du concours de recrutement de 200 agents du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l’éduc.